Ao iniciar a “História”, Heródoto declara a razão que o levou a escrevê-la, dizendo que tratará de grandes feitos dos gregos e dos bárbaros que merecem ser conservados na memória e que falará igualmente dos dois lados adversários, porque a Fortuna gira com justiça sua roda e os grandes, de hoje, serão por ela diminuídos amanhã, os vencedores de agora serão os vencidos do porvir. É, pois, a grandeza dos feitos que os torna memoráveis, e é a roda da fortuna que recomenda à prudência não esquecer que a grandeza esteve dos dois lados das ações. Por seu turno, ao iniciar a “História da Guerra do Peloponeso”, Tucídides retoma o “topos” de Heródoto, declarando que narrará a guerra, ainda em curso, por se tratar do maior movimento jamais realizado pelos helenos. Há, no entanto, dois aspectos novos na narrativa de Tucídides, se comparada à de Heródoto: em primeiro lugar, não só é ele testemunha ocular da guerra, mas também tem dela uma visão pessimista, pois a vitória de qualquer um dos lados significa a derrota da própria Hélade; em segundo lugar, e sobretudo, Tucídides introduz a idéia de que é preciso encontrar as causas da guerra, perceber seus sinais muito antes que ela começasse e, portanto, será preciso mostrar que a guerra estava inscrita desde o momento em que se inicia o imperialismo de Atenas. Dessa maneira, embora o historiador narre o que é memorável, sua narrativa não se detém nos fatos imediatos da guerra, mas percorre o passado para nele ler uma guerra que virá. A dupla lição de Heródoto e de Tucídides é apanhada com vigor por Políbio quando escreve a “Ascensão e Queda do Império Romano”. Como Heródoto, Políbio procura dar igual lugar de grandeza a cartagineses e romanos e sublinha o papel da fortuna na história de Roma; porém, como Tucídides, vai em busca das causas que determinaram a subida e a queda do império, pois, embora pareça que somente a fortuna poderia explicar que, em 50 anos, se formasse o maior poderio de uma cidade de que se tem notícia, será preciso ler no próprio movimento de ascensão a queda que se prepara inevitavelmente. As obras de Heródoto, Tucídides e Políbios nos permitem observar que a história nasce não somente sob o signo da memória, mas também sob o signo de uma dupla determinação: a da fortuna, isto é, da contingência que percorre as ações humanas, e a da necessidade, isto é, da presença de causas que determinam o curso dos acontecimentos, independentemente da vontade humana. A fortuna é justa porque caprichosa e aparentemente arbitrária, pois sua justiça consiste perpetuamente em elevar os rebaixados e em rebaixar os elevados. A necessidade é implacável porque segue seu curso próprio, uma vez que, num primeiro ato de vontade, os homens desencadearam um processo que não poderão controlar.

História e esperança profética

Ora, o surgimento do cristianismo produz um efeito inesperado sobre a concepção da história. Se é verdade que a noção de Providência divina reúne, num único ser, Deus, a contingência da vontade (a fortuna) e a necessidade do processo (o decreto divino), todavia, herdeiro do judaísmo, o cristianismo introduz a idéia de que a história segue um plano e possui uma finalidade que não foram determinados apenas pela vontade dos homens.

A Antiguidade -tanto oriental como ocidental- concebia o tempo cósmico como ciclo de retorno perene e o tempo dos entes como reta finita, marcada pelo nascimento e pela morte. No primeiro caso, o tempo é repetição e a forma da eternidade; no segundo caso, é devir natural de todos os seres, aí incluídos os impérios e as cidades. O tempo dos homens, embora linear e finito, é medido pelo tempo circular das coisas, pois a repetição eterna é o “métron” de tudo quanto é perecível: movimento dos astros, sequência das estações, germinar e desenvolver das plantas. Eterno retorno e/ou sucessão que imita o retorno, o tempo é essencialmente embate do Ser e do Não-Ser ou, como vemos nas “Metamorfoses” de Ovídio, o tempo é o faminto e feroz devorador que tudo destrói -“tempus edax omnium rerum”-, mas também o regenerador perene de tudo quanto nasce e vive, e por isso Ovídio o apresenta na imagem da Fênix sempre rediviva.

Enquanto o tempo cíclico exclui a idéia de história como aparição do novo, pois não faz senão repetir-se, o tempo linear dos entes da Natureza introduz a noção de história como memória.

O primeiro se colocará sob o signo de Tychê-Fortuna, cuja roda faz inexoravelmente subir o que está decaído e decair o que está no alto; o segundo, posto sob a proteção de Mnemosyne-Memória, garante imortalidade aos mortais que realizaram feitos dignos de serem lembrados, tornando-os memoráveis e exemplos a serem imitados, a perenidade ao passado garantindo-se por sua repetição, no presente e no futuro, sob a forma da mímesis ou da repetição dos grandes exemplos. “Historia magistra vitae”, “a história é mestra da vida”, dirá Cícero. O tempo da história grega é épico, narrando os grandes feitos de homens e cidades cuja duração é finita e cuja preservação é a comemoração.

Diferentemente desse tempo cósmico e épico, o tempo bíblico é dramático, pois a história narrada é não somente sagrada, mas também o drama do afastamento do homem de Deus e da promessa de reconciliação de Deus com o homem. Relato da distância e proximidade entre o homem e Deus, o tempo não exprime os ciclos da natureza e as ações dos homens, mas a vontade de Deus e a relação do homem com Deus: o tempo judaico e de seu herdeiro, o tempo cristão, é expressão da vontade divina que o submete a um plano cujos instrumentos de realização são os homens afastando-se Dele e dele se reaproximando por obra Dele. No hebraico, “tikwah”, esperança, é a expectativa de um bem que se articula à Promessa, nascida da aliança de Deus com seu Povo, e, portanto, à espera do Messias como salvador coletivo que restaura a integridade, grandeza e potência de Israel. O tempo cíclico da repetição cede lugar à flecha do tempo em que o tempo futuro redime o tempo passado, pois a promessa divina de redenção resgata a falta originária. A cristologia nasce em dois movimentos sucessivos: no primeiro, o Antigo Testamento (AT) é interpretado como profecia, prefiguração e tipologia do Advento; no segundo, o Novo Testamento (NT) é interpretado como profecia do Segundo Advento e do Tempo do Fim. Retirando do AT a dimensão teocêntrica para dar-lhe um conteúdo cristocêntrico, o NT considera realizada a Profecia. No entanto, ao transformar o NT em enigma a ser decifrado, o cristianismo reabre o campo profético, referido agora à Segunda Vinda do Cristo.

Realização da Promessa

O vínculo que unifica judaísmo e cristianismo é a concepção do tempo. Por ser tempo da queda e da promessa, é tempo profético, e o plano divino pode ser decifrado por aqueles aos quais foi dado o dom da profecia. O tempo é sempre realização da Promessa e, por ser profético, não está voltado para a lembrança do passado, e sim para esperança no futuro como remissão da falta e reconciliação com Deus. O tempo não é simples escoamento, mas passagem rumo a um fim que lhe dá sentido e orienta seu sentido, sua direção. História é, pois, a operação de Deus no tempo. Donde suas características fundamentais: 1) providencial, unitária e contínua porque é manifestação da vontade de Deus no tempo, que é dotado de sentido e finalidade, graças ao cumprimento do plano divino; 2) teofania, isto é, revelação contínua, crescente e progressiva da essência de Deus no tempo; 3) epifania, isto é, revelação contínua, crescente e progressiva da verdade no tempo; 4) profética, não só como rememoração da Lei e da Promessa, mas como expectativa do porvir ou, como disse o Padre Vieira, a profecia é “história do futuro”. A profecia traz um conhecimento do que está além da observação humana, oferecendo aos homens a possibilidade de conhecer a estrutura secreta do tempo e dos acontecimentos; isto é, de ter acesso ao plano divino; 5) salvífica ou soteriológica, pois o que se revela no tempo é a promessa de redenção e de salvação, obra do próprio Deus; 6) escatológica (do grego, “tà eschatoi”, as últimas coisas ou as coisas do fim), isto é, está referida não só ao começo do tempo, mas sobretudo ao fim dos tempos e ao Tempo do Fim, quando a Promessa estará plenamente cumprida. A dimensão escatológica da história é inaugurada com o livro da Revelação de Daniel, capítulo 12, primeiro texto sagrado a falar num tempo do fim, descrito como precedido de abominações e como promessa de ressurreição e salvação dos que estão “inscritos no Livro”, como tempo do aumento dos conhecimentos com a abertura do “livro dos segredos do mundo”, e, sobretudo, como tempo cuja duração está predeterminada: “Será um tempo, mais tempos e a metade de um tempo” que se iniciará após “mil e duzentos dias” de abominação e durará “mil trezentos e trinta e cinco dias”, depois dos quais os justos estarão salvos; 7) apocalíptica (do grego, “apocalypse”, revelação direta da verdade pela divindade), pois, com Daniel, primeiro, e João, depois, o segredo da história é uma revelação divina feita diretamente pelo próprio Deus ao profeta e ao evangelista. Essa revelação diz respeito prioritariamente ao Tempo do Fim ou ao Dia do Senhor, como escreve São Paulo aos tessalônicos. Nesse tempo do fim, quando o Cristo virá pela segunda vez e vencerá o Anticristo, haverá um Reino de Mil Anos de felicidade e abundância que prepara os santos para o Juízo Final e a entrada na Jerusalém Celeste, fora do tempo ou na eternidade.

Terminada e por acontecer

O cristianismo conhece duas visões rivais da história: a da ortodoxia e a milenarista. A diferença entre ambas se refere a um ponto preciso: entre a primeira e a segunda vinda de Cristo acontece alguma coisa, o tempo realiza progresso, as ações humanas contam, há novas revelações, há uma história propriamente? Ou não? Isto é, com o Primeiro Advento, tudo está consumado, e os homens devem apenas aguardar a plenitude final do tempo, que se dará com o Juízo Final e o Jubileu eterno, ou o Segundo Advento supõe um tempo aberto aos acontecimentos que preparam o Tempo do Fim? Para a ortodoxia, o percurso temporal inicia-se com a Criação do mundo e termina com a Encarnação de Cristo; entre esta e o momento do Juízo Final, nada mais acontece, senão a espera de Cristo, pelo Povo de Deus, e a decadência contínua do século para todos os que se afastam de Deus e se abandonam ao Demônio. A revelação está consumada, e o tempo é somente uma vivência individual e psicológica, narrando o caminho da alma rumo a Deus ou distanciando-se Dele, na direção do Mal. Desaparece a escatologia do Tempo do Fim quer como algo iminente, quer como algo novo e decisivo na história. Nessa perspectiva, a história se realiza em três tempos e sete eras. Os três tempos são a ação da Trindade no tempo: tempo do Pai (dos judeus sob Noé e Abraão até Moisés), tempo do Filho (a Encarnação do Cristo, quando começa a nova Aliança ou a nova lei) e tempo do Espírito Santo (a comunidade cristã, quando a lei está escrita no coração de cada homem, que dela toma conhecimento pela graça divina). As sete eras formam a Semana Cósmica, na qual seis eras são temporais, isto é, referem-se à operação da vontade divina no tempo (Criação, Queda, Dilúvio, Patriarcas, Moisés e Encarnação), mas a sétima era, ou o Sétimo Dia, é o Juízo Final, já fora do tempo. O Oitavo Dia é o Jubileu eterno. Essa cronologia esvazia a questão antiga sobre o que se passa no intervalo de tempo entre o Primeiro e o Segundo Advento e no intervalo de tempo entre a vinda do Filho da Perdição (o Anticristo) e o Juízo Final. Em outras palavras, o que acontece no que Daniel designara como “o tempo, os tempos e a metade do tempo” e São João como o “silêncio de meia hora no céu”, entre a abertura do sexto e do sétimo selos? Eram esses intervalos que abrigavam o centro da história escatológica, pois neles haveria nova revelação, inovação, acontecimento e preparação para o fim do tempo.

Desordem do mundo

Pouco a pouco, porém, a concepção milenarista retorna até que, no século 12, se consolida na obra do abade calabrês Joaquim di Fiori. A grande renovação intelectual e religiosa do século 12 foi contemporânea de acontecimentos que abalaram a cristandade e por isso não poderia deixar intacta a necessidade de conciliar acontecimento e plano divino, mudança e ordem, estabilidade e contingência. Precisou dar conta da desordem no mundo: Islã, cruzadas, cismas eclesiásticos, guerras entre império e papado.

A busca da ordem no mundo teve que enfrentar acontecimentos cujo sentido não estava dado, mas que não podiam escapar à ordem providencial. Tornou-se imperiosa a procura do conhecimento da estrutura secreta do tempo e de seu sentido. A reordenação teológica do tempo se fez pela interpretação apocalíptico-escatológica da história profética e milenarista.

A novidade maior dessa elaboração é a de que a obra do tempo é operação da Trindade: a unidade das Três Pessoas garante a ordem imutável, enquanto a diferença entre as operações de cada uma delas explica a variação temporal. Com isso, a Encarnação deixa de ser o término da história para tornar-se seu centro, o que significa que algo mais ainda deve acontecer antes do Juízo Final. Esse algo mais é um tempo duplamente facetado: é o do aumento da desordem e dos males, porque tempo do Anticristo, mas é também o do aumento da perfeição e da graça, sob a ação do Espírito Santo, como profetizou Daniel.

Está pavimentado o caminho para o abade calabrês Joaquim di Fiori, com quem surge a imagem da apoteose terrena dos Mil Anos e a idéia de que a história é a operação da Trindade no tempo, no qual uma última e decisiva revelação-iluminação está reservada para a Sexta Era e para o Tempo do Fim: a plenitude do tempo coincidirá com a plenitude do Espírito ou do saber. Com Joaquim di Fiori podemos falar numa filosofia da história, isto é, no tempo estruturado e escandido em três tempos progressivos rumo à apoteose. Essa filosofia da história se oferece como concepção trinitária, progressiva e orgânica da história como desenvolvimento de estruturas invisíveis. Trinitária: a história é obra do Espírito através do Pai e do Filho, até a revelação final do Espírito. Progressiva: a história é o desenvolvimento temporal do aumento do saber, cuja plenitude coincide com o tempo do fim, quando será aberto “o livro dos segredos do mundo”. Orgânica: a estrutura do tempo, simbolizada pela Árvore de Jessé, significa que o tempo não é ciclo perpétuo de tribulações, não é agonia nem afastamento do absoluto, mas arbusto florescente onde frutifica a semente divina da verdade efetuando-se como eternidade temporal. Será impossível não reconhecer traços joaquimitas em toda a filosofia da história posterior. Joaquim introduz dois símbolos não escriturísticos e que são suas profecias próprias: o papa Angélico (que prepara o caminho para o encontro final entre Cristo e o Anticristo) e os homens espirituais (duas novas ordens monásticas de preparação para o Tempo do Fim, a ativa ou dos pregadores, e a contemplativa ou dos monges eremitas). No centro da herança joaquimita encontra-se a idéia de que haverá ainda uma fase final da história, um tempo abençoado ainda por vir. O apogeu da história, preenchimento do intervalo da “metade do tempo” e do “silêncio de meia hora no céu”, ou plenitude do tempo, será sinalizado pelo aumento da espiritualidade no mundo, antes do Juízo Final. Será a era do Espírito Santo, tempo do intelecto e da ciência.

Novo Mundo

“Para a empresa das Índias não me aproveitou razão nem matemática nem mapa-mundos; plenamente cumpriu-se o que disse Isaías” (Colombo, “Carta aos Reis”, 1501).

“Porque não é em vão, mas com muita causa e razão, que isto se chama Novo Mundo, e não por se ter achado há pouco tempo, senão porque é em gentes e em tudo como foi aquele da idade primeira” (“Carta de Vasco da Quiroga”, 1535).

“… que falou Isaías da América e do Novo Mundo, se prova fácil e claramente (…). Digo, primeiramente, que o texto de Isaías se entende do Brasil (…)” (Padre Vieira, “História do Futuro”, 1666).

No dia 6 de janeiro de 1492, Fernando e Isabel entram em Granada e recebem das mãos do califa as chaves da Alhambra. Fazem hastear o estandarte real e erguer o crucifixo no mais alto parapeito.

De Barcelona, os embaixadores genoveses enviam uma carta de louvor às majestades católicas: “Não é indigno nem sem razão que vos asseveramos, reis grandíssimos, que lemos o que predisse o abade Joaquim Calabrês, que a restauração da Arca de Sião seria feita pela Espanha”. De fato, o abade Joaquim afirmara que o Reino de Deus na Terra, a era do Espírito Santo, começaria com a vitória de Cristo contra o Anticristo, identificado por ele com Saladino, que acabara de invadir a Espanha no mesmo momento em que Jerusalém caía nas mãos dos árabes. Assim, os embaixadores de Gênova saúdam menos a expulsão dos mouros e mais o primeiro sinal do milênio, do tempo do fim do tempo, aberto pela vitória de Castela. No dia 3 de agosto desse mesmo ano, Colombo parte de Palos. O relato da primeira viagem abre-se com a exposição de motivos: os reis o enviaram ao Oriente pelo Ocidente para “combater a seita de Maomé e todas as idolatrias e heresias” e para, nas regiões da Índia e da China, ver príncipes, povos e a “disposição deles” para que encontrasse meios de convertê-los “à nossa fé”.

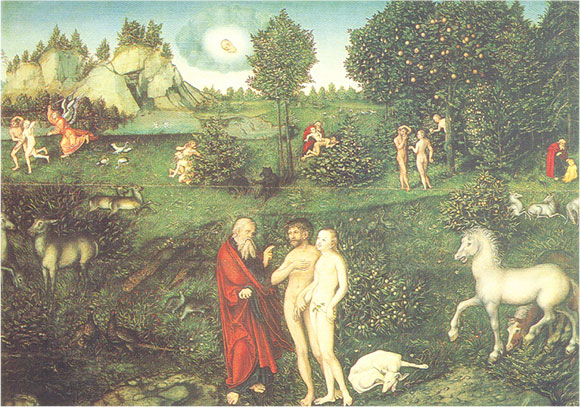

Cálculos do Fim

Em 1500, enquanto Pedro Álvares Cabral se dirige ao que viria ser o Brasil, o Almirante do Mar Oceano, Don Cristobal Colón, oferece aos reis católicos o relato de sua terceira viagem, em que assegura ter descoberto a localização do Paraíso Terrestre, graças às indicações dos autores antigos e do profeta Isaías que, segundo interpretação do abade Joaquim, afirmara “que da Espanha lhe seria elevado seu Santo Nome”. Numa carta aos reis, de 1501, e numa carta de 1502, ao papa, Cristóvão Colombo reafirma a descoberta do Paraíso, sente-se instrumento das profecias do abade Joaquim e oferece os cálculos do tempo que resta até o Tempo do Fim: 155 anos. Sabemos que um traço marcante da mentalidade do final da Idade Média e da Renascença foi o sentimento da caducidade do mundo e da necessidade de seu renascimento ou de passar do “outono do mundo” a uma nova primavera, concebendo o Tempo do Fim como retorno à origem perdida. Em seu clássico “Visão do Paraíso”, Sérgio Buarque de Holanda escreve: “Colombo, sem dissuadir-se de que atingira pelo Ocidente as partes do Oriente, julgou-se em outro mundo ao avistar a costa do Pária, onde tudo lhe dizia estar o caminho do verdadeiro Paraíso Terreal. Ganha com isso o seu significado pleno aquela expressão “Novo Mundo” (…) para designar as terras descobertas. Novo não só porque ignorado, até então, das gentes da Europa (…), mas porque parecia o mundo renovar-se ali e regenerar-se, vestido de verde imutável, banhado numa perene primavera, alheio à variedade e aos rigores das estações, como se estivesse verdadeiramente restituído à glória dos dias da Criação” (“Visão do Paraíso”, São Paulo, 1992, pág. 204). Menos um conceito geográfico, ainda que para os conquistadores fosse um conceito geopolítico, militar e econômico, a América foi para viajantes, evangelizadores e filósofos uma construção imaginária e simbólica. Diante de sua absoluta novidade, como explicá-la? Como compreendê-la? Como ter acesso ao seu sentido? Colombo, Vespúcio, Pero Vaz de Caminha, Las Cazas dispunham de um único instrumento para aproximar-se do Mundo Novo: livros. Quando lemos cartas, diários de viagem, relatos da vida americana, perspectivas filosóficas e políticas dedicadas ao Novo Mundo, podemos notar que os textos são muito menos descrições e interpretações de experiências novas diante do novo e muito mais comentários, exegeses de outros livros, antigos, que teriam descrito e interpretado as terras e gentes novas. O Novo Mundo já existia, não como realidade geográfica e cultural, mas como texto, e os que para aqui vieram ou os que sobre aqui escreveram não cessam de “conferir” a exatidão dos antigos textos e o que aqui se encontra.

Paraíso Terrestre

Antes de ser designado como América ou como Brasil, o “aqui” se chamava Oriente, um símbolo bifronte: sede econômica e política dos grandes impérios da Índia e da China (descritas nas viagens maravilhosas de Marco Polo e Mandeville), mas também sede imaginária do Paraíso Terrestre, preservado das águas do dilúvio e descrito no Gênese como terra austral e oriental, cortada por quatro rios imensuráveis, rica em ouro e pedras preciosas, de temperatura sempre amena, numa primavera eterna. Terra profetizada pelo profeta Isaías, quando escreveu: “Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces, sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti” (Is. 55, 6). “Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que estou para criar subsistirão na presença, assim substituirá a vossa decência e o vosso nome” (Is. 66, 20). No entanto, não é apenas Isaías que projeta sua sombra sobre os navegantes. De igual importância será o profeta Daniel, não só porque o livro das Revelações anuncia o Tempo do Fim, mas também porque esse tempo final será o advento da Quinta Monarquia ou, como dirão os cristãos, do Quinto Império do Mundo, durando mil anos de felicidade porque reino messiânico. No imaginário da conquista do Brasil, Daniel é menos aquele que anuncia novas terras e mais aquele que anuncia o novo tempo como Reino de Deus e tempo do saber, quando o homem esquadrinhará a Terra na direção dos quatro ventos e será aberto o Livro dos Segredos do Mundo: “Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto os sábios compreenderão” (Dan. 12, 10). “Feliz quem esperar e alcançar mil trezentos e trinta e cinco dias. Quanto a ti, vai até o fim. Repousarás e te levantarás para tua parte da herança, no Tempo do Fim” (Dan. 12, 12-13). Entre 1647 e 1666, o Padre Vieira escreve “História do Futuro”, obra que lhe valerá a condenação de “herética e judaizante” pelo tribunal da Inquisição, pois “promete o reino de Deus nesta vida e muito cedo”, à maneira dos judeus que “o esperam nesta vida presente de seus Messias e perpétuo para sempre”. A origem da condenação é o livro “Esperanças de Portugal”, parte da trilogia que inclui a “Chave dos Profetas” e a “História do Futuro”, inspirada em Daniel, no capítulo 18 de Isaías, nas “Trovas do Bandarra” (em que o Encoberto d. Sebastião será o Imperador dos Últimos Dias, vencedor das primeiras batalhas contra o Anticristo) e no milenarismo trinitário de Joaquim di Fiori. A obra prevê a união de portugueses e judeus, o Reino de Mil Anos e o retorno triunfal dos judeus a Israel. A interpretação do capítulo 18 de Isaías, possivelmente recebida pelo jesuíta das obras do franciscano peruano Gonzalo Tenório, demonstra que Isaías profetizou não só a América, mas, pela quantidade de detalhes e particularidades, profetizou o Brasil, e não o Peru, como julgara Tenório. Ambos, porém, interpretam as “gentes convulsas”, as “gentes dilaceradas” e as “gentes terríveis”, de que fala Isaías, como sendo as Dez Tribos Perdidas de Israel, e o motivo fundamental para essa interpretação é uma outra profecia de Isaías, segundo a qual a redenção do “resto de Israel” só se dará depois que todo Israel se houver dispersado na direção dos quatro ventos e, evidentemente, a última direção somos nós.

Os futuros

Jesuítas e franciscanos se consideram as duas ordens monásticas profetizadas por Joaquim di Fiori e por isso escrevem movidos pela certeza do fim da história e do tempo do fim como tempo do Espírito Santo inteiramente revelado ao Reino de Deus. O profetismo messiânico que os move os faz reafirmar, diante da Bíblia, que os “modernos são pigmeus sentados nos ombros de gigantes” e que, se podem ver mais longe do que os antigos, é porque estes, mais próximos da revelação originária, sustentam em seus braços os anões modernos. Grandes foram os que profetizaram. Pequenos os que sabem reconhecer a realização das profecias. “Os futuros”, diz Vieira, “quanto mais vão correndo, tanto mais se vão chegando a nós e nós a eles”.

O Brasil não é apenas “novos céus e novas terras” cumprindo a profecia do alargamento da ciência e o anúncio do milênio como Era do Espírito: o Brasil é condição e parte integrante do milênio, isto é, do Último Império. As profecias de Daniel e de Isaías, cumpridas com a descoberta e a conquista do Brasil, são fatos e provas da consumação da revelação e do tempo. Nós somos a história consumada.

Vivemos na presença difusa de uma narrativa da origem. Essa narrativa, embora elaborada no período da conquista, não cessa de se repetir porque opera como nosso mito fundador. Mito no sentido antropológico: solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos na realidade. Mito na acepção psicanalítica: impulso à repetição por impossibilidade de simbolização e, sobretudo, como bloqueio à passagem à realidade. Mito fundador porque, à maneira de toda “fondatio”, impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto é, com um passado que não cessa, que não permite o trabalho da diferença temporal e que se conserva como perenemente presente. Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. Pelas circunstâncias históricas de sua construção inicial, nosso mito fundador é elaborado segundo a matriz teológico-política, e nele quatro constituintes principais se combinam e se entrecruzam, determinando não só a imagem que possuímos do país, mas também nossa relação com a história e a política. O primeiro constituinte, para usarmos ainda uma vez a expressão de Sérgio Buarque de Holanda, é a “visão do paraíso”; o segundo é oferecido pela história teológica, elaborada pela ortodoxia cristã, isto é, a perspectiva providencialista da história; o terceiro provém da história teológica profética cristã, ou seja, do milenarismo de Joaquim di Fiori; e o quarto é proveniente da elaboração jurídico-teocrática da figura do governante como “rei pela graça de Deus”.O mito fundador

O Brasil Jardim do Paraíso

Diários de bordo e cartas dos navegantes e dos evangelizadores não cessam de referir-se às novas terras falando da formosura de suas praias imensas, da grandeza e variedade de seus arvoredos e animais, da fertilidade de seu solo e da inocência de suas gentes que “não lavram nem criam (…) e andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos”, como se lê na “Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Don Manuel Sobre o Achamento do Brasil”. É dessa carta a passagem celebrada: “Águas são muitas; infindas. E em tal maneira graciosa que, querendo-se aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”. Quando se examinam relatos aparentemente descritivos, não se pode deixar de notar que certos lugares-comuns se encontram em todos eles. O Brasil é sempre descrito como imenso jardim perfeito: a vegetação é luxuriante e bela (flores e frutos perenes), as feras são dóceis e amigas (em profusão inigualável), a temperatura é sempre amena (“nem muito frio, nem muito quente”, repete toda a literatura e Pero Vaz de Caminha), aqui reina a primavera eterna contra o “outono do mundo”, o céu está perenemente estrelado, os mares são profundamente verdes, e as gentes vivem em estado de inocência, sem “esconder suas vergonhas” (diz Pero Vaz), sem lei e sem rei, sem crença e pronta para a evangelização. Esses lugares-comuns literários possuem um sentido preciso que não escaparia a nenhum leitor dos séculos 16 e 17: são os sinais do Paraíso Terrestre reencontrado. Nascido sob o signo do Jardim do Éden, o mito fundador não cessará de repô-lo. Três exemplos podem ajudar-nos a perceber a permanência dessa, muito depois de encerrada a exegese mítica da descoberta-conquista. Praticamente quase todas as bandeiras nacionais, criadas nos vários países durante o século 19 e início do século 20, são bandeiras herdeiras da Revolução Francesa. Por isso são tricolores (algumas poucas são bicolores), as cores narrando acontecimentos sócio-políticos dos quais a bandeira é a expressão. A bandeira brasileira é a única não-tricolor produzida nesse período. Possui quatro cores. Ora, quando se pergunta qual o significado dessas cores, não se responde que o verde, por exemplo, simbolizaria lutas camponesas pela justiça, mas sim que representa nossas imensas e inigualáveis florestas; o amarelo não simboliza a busca da Cidade do Sol, utopia de Campanella da cidade ideal, mas representa a inesgotável riqueza natural do solo pátrio; o azul não simboliza o fim da monarquia dos Bourbons e Orléans, mas a beleza perene de nosso céu estrelado, onde resplandece a imagem do Cruzeiro, sinal de nossa devoção a Cristo Redentor; e o branco não simboliza a paz conquistada pelo povo, mas a ordem (com progresso, evidentemente). A bandeira brasileira não exprime a política nem a história. É um símbolo da Natureza: floresta, ouro, céu, estrela e ordem. É o Brasil-jardim, o Brasil-paraíso terrestre. O mesmo fenômeno pode ser observado no Hino Nacional, que canta mares mais verdes, céus mais azuis, bosques com mais flores e nossa vida de “mais amores”. O gigante está “deitado eternamente em berço esplêndido”, isto é, na Natureza como paraíso ou berço do mundo, e é eterno em seu esplendor. E, terceiro exemplo, a poesia ufanista que toda criança aprende a recitar na escola, como o poema do conde Afonso Celso, “Porque Me Ufano de Meu País”, ou os sonetos parnasianos de Olavo Bilac: “Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste!/ Criança, jamais verás país como este!/ Olha que céu, que mar que floresta!/ A natureza, aqui perpetuamente em festa,/ É um seio de mãe a transbordar carinhos”. Essa produção mítica do país-paraíso nos persuade de que nossa identidade e grandeza se encontram predeterminadas no plano natural: somos sensíveis e sensuais, carinhosos e acolhedores, alegres e sobretudo somos essencialmente não-violentos. O primeiro elemento da construção mítica nos lança e conserva no reino da Natureza, deixando-nos fora do mundo da História.

A história providencialista

O segundo elemento na produção do mito fundador vai lançar-nos na história, depois de nos haver tirado dela. Trata-se, porém, da história teológica ou providencialista, realização do plano de Deus ou da vontade divina em que o tempo é teofania (revelação de Deus no tempo) e epifania (revelação da verdade divina no tempo). É história profética (cumprimento da vontade de Deus no tempo) e soteriológica (promessa de redenção no tempo). Essa história já está consumada com a vinda de Cristo e, portanto, se o Brasil é “terra abençoada por Deus”, Paraíso reencontrado, é porque estamos numa história que se realiza sem tempo e fora do tempo -o gigante está “deitado eternamente em berço esplêndido”, pois fazemos parte do plano providencial de Deus. Ora, se somos parte essencial do plano de Deus, então nosso futuro encontra-se desde sempre e para sempre assegurado. Por isso mesmo podemos afirmar que, de direito, somos “o país do futuro”. E nossa segurança é tanto maior porque Deus nos ofereceu o signo do porvir: a Natureza paradisíaca, sinal da Providência que nos escolheu como novo Povo Eleito.

A história profético-milenarista

No entanto, contraposta à história providencialista já consumada, existe, como vimos, uma outra, que constitui o terceiro elemento da elaboração mítica do Brasil: a história profética, messiânica e milenarista, inspirada em Joaquim di Fiori.

Dois, como vimos, são os traços principais desta história: a divisão do tempo em três eras -do Pai, do Filho e do Espírito, ou da lei, da graça e da ciência- e o embate final entre o Anticristo e Cristo, durante a era messiânica do Segundo Advento, com a vitória de Cristo e a instalação de um Reino de Mil Anos de felicidade no Tempo do Fim, que é também fim dos tempos, no qual se preparam o Juízo Final e a instauração do Reino Celeste de Deus.

Antecedendo a Segunda Vinda de Cristo e preparando o terreno para o embate final, é enviado o Salvador Terreno dos Últimos Dias, que o Padre Vieira, no século 17, e Antônio Conselheiro, no século 19, identificaram com d. Sebastião. Enquanto a história providencialista é apropriada pelas classes dominantes e camadas dirigentes (pois assegura que as instituições existentes são o plano divino realizado), a história profética é apropriada por todos os dissidentes cristãos e pelas classes populares, formando o fundo milenarista de interpretação da vida presente como miséria à espera dos “sinais dos tempos” que anunciarão a chegada do Anticristo e do combatente vitorioso. É com essa história profética que as classes populares brasileiras têm acesso à política, percebida por elas como embate cósmico entre a luz e a treva, ou entre o bem e o mal, e na qual a questão não é a do poder, mas a da justiça e da felicidade. O elemento essencial nessa fervorosa expectativa do milênio é a figura do combatente que prepara o caminho de Cristo, pré-salvador que surge nas vestes do dirigente messiânico em quem são depositadas todas e as últimas esperanças. É esta a figura assumida pelo bom governante perante as classes populares brasileiras.

Graça de Deus, artes do Maligno

Finalmente, o quarto elemento componente da matriz mítica fundadora encontra-se na elaboração jurídico-teocrática do governante pela graça de Deus. Essa matriz depende de duas formulações diferentes, mas complementares.

A primeira delas afirma que, pelo pecado, o homem perdeu todos os direitos e, portanto, perdeu o direito ao poder. Este pertence exclusivamente a Deus, pois, como lemos na Bíblia: “Todo poder vem do Alto/ Por mim reinam os reis e governam os príncipes”. É por uma decisão misteriosa e incompreensível, por uma graça especial, que Deus concede poder a alguns homens. A origem do poder humano é, assim, um favor divino àquele que O representa. O governante, portanto, não representa os governados, e sim a fonte transcendente do poder (Deus), e governar é realizar ou distribuir favores.

A segunda formulação, sem abandonar a noção de favor, introduz a idéia de que o governante representa Deus porque possui uma natureza mista como a de Jesus Cristo. O governante possui dois corpos: o corpo empírico, mortal, humano, e o corpo político, místico, eterno, imortal, divino. Por receber o corpo político, o governante recebe a marca própria do poder: a vontade pessoal, absoluta, divina. Donde o adágio jurídico: “O que apraz ao rei, tem força de lei”. A teoria do corpo político místico transforma a “res publica” em “dominium” e “patrimonium” do governante: a terra e os fundos públicos se transformam em membros do corpo do governante e se tornam patrimônio privado que se transmite aos descendentes e pode ser distribuído sob a forma do favor e da clientela.

Em qualquer dos casos, um ponto é idêntico: o poder político, isto é, o Estado, antecede a sociedade e tem sua origem fora dela, primeiro, nos decretos divinos, e, depois, pelos decretos do governante.

Isso explica um dos componentes principais de nosso mito fundador, qual seja, a afirmação de que a história do Brasil foi e é feita sem sangue, pois todos os acontecimentos políticos não parecem provir da sociedade e de suas lutas, mas diretamente do Estado, por decretos: capitanias hereditárias, governos gerais, Independência, Abolição, República. Donde também uma outra curiosa consequência: os momentos sangrentos dessa história são considerados meras conspirações (“inconfidências”) ou fanatismo popular atrasado (Praieira, Canudos, Contestado, Pedra Bonita, Farroupilhas, MST).

Desta maneira, o mito fundador opera de modo socialmente diferenciado:

1) do lado dos dominantes, opera com a visão de seu direito natural ao poder e na legitimação desse pretenso direito natural por meio do ufanismo nacionalista e desenvolvimentista, expressões laicizadas do Paraíso Terrestre e da teologia da história providencialista, assegurando a imagem do Brasil como comunidade una e indivisa, ordeira e pacífica, rumando para seu futuro certo, pois escolhido por Deus;

2) do lado dos dominados, se realiza pela via profético-milenarista, que produz dois efeitos principais: a visão do governante como salvador e a sacralização-satanização da política. Em outras palavras, uma visão da política que possui como parâmetro o núcleo profético-milenarista do embate final, cósmico, entre luz e treva, bem e mal, de sorte que o governante ou é sacralizado (luz e bem) ou satanizado (treva e mal).

É evidente, portanto, que o mito fundador opera com uma contradição insolúvel: o país-jardim é sem violência e, pela história providencialista, ruma certeiro para seu grande futuro; em contrapartida, o país profético está mergulhado na injustiça, na violência e no inferno, à procura de seu próprio porvir, na batalha final em que vencerá o Anticristo. Entre ambos, cava fundo o humor da ruas: “Quem foi que descobriu o Brasil?/ Foi seu Cabral, foi seu Cabral/ No dia 22 de abril/ Dois meses depois do Carnaval!”.

Marilena Chaui é filósofa e professora do departamento de filosofia da USP, autora de “Cultura e Democracia” (Ed. Cortez) e “A Nervura do Real” (Companhia das Letras), entre outro

Artigo retirado do jornal Folha de S. Paulo