FOLHA

Ilustríssima

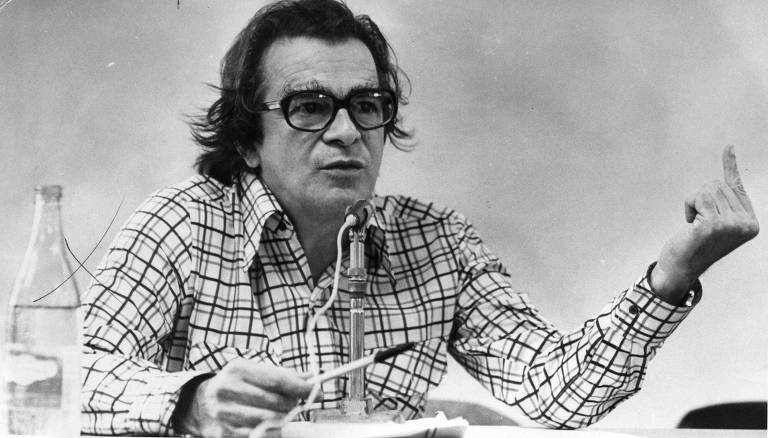

Darcy Ribeiro quis unir floresta e escola em um Brasil inclusivo

Nascido há 100 anos, pensador encarnou utopia de país que foi travada pela estupidez

Pedro Duarte

É professor de filosofia da PUC-Rio, autor de ‘A Pandemia e o Exílio do Mundo’ e ‘A Palavra Modernista: Vanguarda e Manifesto’

[RESUMO] Darcy Ribeiro dedicou-se a incontáveis tarefas em sua riquíssima trajetória pessoal e profissional —todas unidas por sua paixão pelo Brasil. Filho da geração modernista de 22, ele norteou seu projeto inclusivo de país pelo desejo de combinar natureza e cultura, a contribuição indígena e a europeia, fórmula utópica e poderosa hoje sob ataque nas celebrações do centenário do pensador.

Quando ocorreu o velório de Glauber Rocha em 1981, no parque Lage do Rio de Janeiro, a comoção foi enorme. Morria ali não apenas o cineasta de “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964) e “Terra em Transe” (1967), mas uma rara força de imaginação crítica sobre o Brasil.

Em meio à consternação, um homem aparentando cerca de 60 anos, perto do caixão, começou a falar, com semblante concentrado e sério, olhos apartados, não sei se por causa da tristeza do momento ou pela luminosidade do dia. Pode-se ver a cena no belo documentário de Silvio Tendler. O homem tem no tom de sua voz e no conteúdo das palavras uma firmeza certeira que está à altura do significado do acontecimento para o país.

O antropólogo Darcy Ribeiro em sua casa no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1995 – Luciana Whitaker/Folhapress

Dizia que Glauber foi capaz de gozos e excessos, porém mais ainda de dor, da nossa dor. Conta que um dia Glauber passou a manhã inteira chorando junto a ele, um choro que todos devíamos chorar: a dor de todos os brasileiros, as crianças com fome, o país que não deu certo, a brutalidade, a estupidez, a mediocridade, a tortura.

Diz que os filmes de Glauber são um lamento, um grito, um berro. E que essa é a herança por ele deixada: indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é. Isso porque, também mais que nós, Glauber podia ver o mundo que podia ser.

O homem que dizia tudo isso era Darcy Ribeiro — e, se o dizia com segurança, é porque as palavras poderiam descrevê-lo também.

Darcy foi muitas coisas na sua vida, e ele mesmo confessava isso: antropólogo, etnólogo indigenista, professor, educador, reitor, militante, ministro, senador, romancista. Nada disso, entretanto, dava-lhe, ao olhar no espelho, a imagem difusa de quem não se identifica.

O que conferia unidade à variedade era, à semelhança do que enxergara na imagem de Glauber, a paixão e a luta pelo Brasil, que, sem renunciarem a gozos e alegrias, sabem sentir a dor e a tristeza do país, por tudo o que é e poderia ser: “O Brasil como Problema” (1995), como diz o título de um livro seu. Também ele viveu a modernidade do século 20, como observava sobre Glauber, oscilando em um pêndulo entre desespero e esperança.

Darcy nasceu em Minas Gerais em outubro de 1922, poucos meses após o evento mais famoso do movimento cultural do modernismo no Brasil, a Semana de 22, em fevereiro daquele ano. Curiosamente, ele encarnou, com tons heroicos ao longo da vida, um ideário modernista que juntava o esforço intelectual teórico a um projeto de nação para o Brasil. Como Mário e Oswald de Andrade, mas também como Glauber, sua vida criativa esteve em estreita relação com sua terra.

O projeto de Brasil pensado por Darcy poderia ser resumido —confirmando que pelo nome modernismo pode-se entender tanto apenas o movimento artístico de vanguarda paulista dos anos 1920 quanto um pensamento de que ele é parte e diz respeito, mais amplamente, ao processo de modernização do país— na sucinta fórmula escrita por Oswald de Andrade em seu “Manifesto da Poesia Pau-Brasil” (1924): a floresta e a escola.

Cifrava-se, aí, a expectativa de que a formação do Brasil aproximasse a natureza da cultura e combinasse a contribuição indígena nativa da floresta à contribuição europeia urbana da escola.

Darcy Ribeiro foi a tentativa veemente de fazer no Brasil esse projeto inclusivo de formação. E o foi não apenas em suas pesquisas e seus livros, mas nas falas e na vida. Sua trajetória teórica foi dedicada a refletir, apaixonadamente, sobre “O Povo Brasileiro”, título de seu último livro (1995); povo gestado “da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos”.

Empenhou-se, de acordo com um evolucionismo de tons utópicos, em construir na materialidade social um país à altura dessa mistura, na combinação de floresta e escola.

Viveu quase dez anos junto a aldeias indígenas do Pantanal e da Amazônia, entre 1947 e 1956. Teve contato com os Kadiwéus, no sul do Mato Grosso, e os Urubu-Kaapor, no norte. Sua curiosidade sobre eles era mais do que um mero ofício ou trabalho, enraizando-se em uma sensibilidade estética rara.

“Eu queria compreender seu veemente desejo de beleza, expresso em cada um dos seus artefatos, feitos com muito mais primor que o necessário para cumprir sua função utilitária”, dizia, porque “a função verdadeira que os índios buscam em seus fazimentos é a beleza”. Romanticamente, Darcy via nos índios mais carinho do que briga e mais harmonia do que violência, na relação entre si e com a natureza.

Nos títulos de seus livros antropológicos dessa época, fica evidente o que chamava sua atenção: “Kadiwéu – Ensaios Etnológicos sobre o Saber, o Azar e a Beleza” (1950), “Culturas e Línguas Indígenas do Brasil” (1957) e “Arte Plumária dos Índios Kaapo” (1957). Há saber, beleza, cultura, língua e arte.

Para Darcy, os povos indígenas não eram um objeto de estudo somente, mas um motivo de encantamento e de fascinação. Sua produção não seria despersonalizada ou mercantilizada. Manteria a criatividade. Em uma formulação emblemática, Darcy vê se expressar nas relações sociais entre os índios e deles com a natureza uma “vontade de beleza”.

Essa relação dos povos indígenas com a natureza, que Darcy identificou e valorizou desde a década de 1940, ganha ainda mais relevância no século 21, ou seja, quando o modelo civilizatório da modernidade ocidental consuma sua destruição do meio ambiente, ameaçando a vida de toda a humanidade.

Sem o alarde que só poderia aparecer depois da conscientização sobre o aquecimento global e o colapso climático, Darcy enaltecia o contato dos índios com a natureza por ser simplesmente mais sereno, equilibrado e, quem sabe, feliz.

“No Pantanal, vi uma vez uma lagoa grande cheia de aves — garças, colhereiros, tuiuiús — que assustadas por mim saíram voando”, contou uma vez, e “era como se a lagoa voasse”.

Entre os indígenas, o olhar estético de Darcy ficava mais liberado para a contemplação da natureza. Ela não aparecia aí como repositório de energia para o funcionamento industrial ou capitalista, e sim como um espanto poético do ser na relação com quem nós mesmos somos.

Nos livros de Darcy, o conteúdo do que é relatado é acompanhado de uma forma de escrita que faz jus a essa poesia, pretendendo tocar, ou provocar, ou indignar, ou desafiar, o leitor.

Nos estudos das ciências sociais no Brasil, Darcy filia-se, assim, mais a uma tradição ensaística livre do que à conformação acadêmica. Curiosamente, ele foi colega de turma do sociólogo Florestan Fernandes, notório por ter implementado métodos mais rigorosos na pesquisa empírica sobre o país.

Em outra direção, Darcy fazia a “sociologia de um indisciplinado”, nos termos de Helena Bomeny. E dava continuidade a um estilo de interpretação do país em curso desde o modernismo da década de 1920, com o “Retrato do Brasil” (1928), de Paulo Prado. Trata-se de um estilo no qual a prosa teórica tem um quinhão literário e que se despe do elitismo do que Oswald de Andrade chamava de “lado doutor” da cultura nacional.

Darcy Ribeiro foi um escritor, e isso não apenas porque se aventurou pela ficção, como em “Maíra” (1976), “O Mulo” (1981), “Utopia Selvagem” (1982) e “Migo” (1988), mas porque sua obra que seria qualificada como não ficção também tem muito de construção literária.

Ler Darcy Ribeiro não pode ser o escrutínio especializado de argumentações academicamente sólidas, sem ter em vista outros dois aspectos: prazer estético e compromisso político. O que há de original e encantador na sua obra não é a precisão das teses, é a força vital que elas ganham com o prazer e o compromisso.

Não por acaso, trabalhou com marechal Cândido Rondon no Serviço Nacional de Proteção aos Índios (SPI). Colaborou na criação do Parque Indígena do Xingu. Ou seja, o contato com os índios tinha um lado desinteressado de observação e um lado engajado de luta por eles.

Não se tratava, contudo, apenas de pensar os índios em uma perspectiva política, e sim de pensar a política de uma perspectiva indígena. Quando Darcy defendeu o socialismo, não era por sua fonte doutrinária de origem europeia, mas por ver a sua realidade palpável entre os índios.

“O socialismo que sonho é o de uma civilização avançada, com esse talento índio da convivência e da solidariedade”, dizia. Nisso, Darcy operava dois deslocamentos decisivos: um no espaço e outro no tempo.

No espaço, o socialismo é referido à proximidade tropical da floresta no Brasil, e não ao industrialismo inglês. O socialismo deve ter o talento índio. No tempo, por sua vez, este índio não está no passado, mas no futuro de uma civilização avançada. Darcy não concebia um futuro que pudesse ser desejável sem a contribuição indígena.

Como canta Caetano Veloso, surpreendendo a expectativa habitual de sequência linear cronológica entre o que já foi e o que ainda será, um índio virá (futuro) que eu vi (passado), e este índio é “mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias”.

É essa a floresta que interessa. Oswald de Andrade já dizia, no “Manifesto Antropófago” (1928), ser “contra o índio de tocheiro”. No que diz respeito, portanto, à formação do Brasil, para Darcy, o índio não é reduzido a uma tradição pretérita, mas atrelado a um projeto de futuro.

Se ele se engajou na formulação do Museu do Índio, aberto em 1953, foi porque museu não era sinônimo da salvaguarda de algo ultrapassado, tanto que ali foi abrigado, em 1955, o primeiro curso de pós-graduação em antropologia cultural do Brasil.

Por isso, seria preciso somar a floresta à escola. Darcy dedicou a vida toda à educação, acompanhando o grande amigo e parceiro Anísio Teixeira. Para ele, a educação tinha o papel fundamental para que o Brasil diminuísse a desigualdade social entre pobres e ricos, conferindo ao povo um caráter inclusivo na formação do país.

Se o tema da formação se tornou clássico com obras-primas como “Casa-grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, em 1933, “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, “Formação do Brasil Contemporâneo”, de Caio Prado Jr., em 1942, “Formação Econômica do Brasil”, de Celso Furtado, em 1958, e “Formação da Literatura Brasileira”, de Antonio Candido, em 1959, nenhuma deu à educação, um sinônimo de formação, mais relevância do que ela teve na vida e na obra de Darcy.

Ele participou da Divisão de Estudos Sociais do Ministério da Educação e da Cultura. Dedicou-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961. No começo dos anos 1960, foi um dos fundadores e primeiro reitor da Universidade de Brasília.

Defendia, seguindo o Movimento da Escola Nova no Brasil, o ensino público, obrigatório, gratuito e laico. Na UnB, encampou um projeto audacioso, grande, aberto e livre, com pesquisa, ensino e ciência. Foi ministro da Educação de 1962 a 1963. Isso tudo, porém, foi interrompido pelo golpe militar em 1964, quando Darcy era chefe do Gabinete Civil do presidente João Goulart.

Com a ditadura no poder no Brasil, exilou-se no Uruguai. Começava, ali, o período no qual integraria uma vida educacional na América Latina e escreveria obras importantes. Participou da universidade no Uruguai, travou debates sobre reforma universitária no México, esteve em diálogo com intelectuais da Venezuela, foi assessor dos presidentes Salvador Allende no Chile e Juan Velasco Alvarado no Peru.

Publicou “O Processo Civilizatório” (1968), “As Américas e a Civilização” (1970), “O Dilema da América Latina” (1978), “Os Índios e a Civilização” (1970), entre outros.

Poucos intelectuais brasileiros tiveram penetração tão grande no continente ao qual pertencem quanto Darcy Ribeiro, o que faz dele uma exceção à regra da distância teórica que separa aquilo que é geográfica e politicamente próximo: Brasil e América Latina.

De volta do exílio, encontrou acolhida para suas ideias sobre educação no governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro (que certa vez, em um debate televisivo, respondendo a uma indagação de Fernando Henrique Cardoso sobre os custos excessivos em educação, afirmou: “cara é a ignorância”).

Era o começo dos anos 1980. Darcy foi vice-governador do Rio. Elaborou o projeto dos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública). Oferecia-se educação gratuita em tempo integral, conferindo às escolas grande impacto social, aumentado pois os alunos recebiam refeições e tratamento odontológico, por exemplo.

O projeto atendia a um anseio revolucionário. Os prédios dos Cieps foram desenhados pelo gênio arquitetônico de Oscar Niemeyer, reavivando o elo entre tal projeto e o espírito do modernismo na história do Brasil.

Darcy morreu em 1997, em decorrência de um câncer no pulmão, e é fundamental, como alertou Ailton Krenak, não o deixarmos cair, pelo esquecimento, em um segundo exílio depois disso.

Nesta quarta-feira (26/10), Darcy Ribeiro completaria cem anos. Infelizmente, ainda teria motivos para repetir as palavras que enunciou no enterro de Glauber Rocha. Seu nome —como os de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Oscar Niemeyer, ou Caetano Veloso e Glauber— tornou-se, com o tempo, parte do cânone da cultura no Brasil.

Em 1992, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Recebeu título de doutor honoris causa na Sorbonne, na França. Teve suas obras traduzidas em outras línguas. Contudo, o país que ele pensou, buscou e imaginou continua por se fazer. Proliferam a brutalidade, a estupidez, a mediocridade. Permanece o racismo no interior da miscigenação.

Pela primeira vez no processo de redemocratização nacional, há um presidente da República no poder, desde 2018, simpático à ditadura que exilou Darcy Ribeiro e torturou outros. Pior: poucas vezes floresta e escola foram tão queimadas e desprezadas; a Amazônia e a educação são maltratadas todos os dias. O sonho modernista de Brasil está sob ataque sem precedentes na história recente do país.

O modernismo e o seu pensamento têm seus limites. O tempo histórico do século 21 já é outro. Todavia, dificilmente temos referências melhores na nossa história do que essas, ainda que seja para ir além delas.

No caso de Darcy, a despeito da personalidade por vezes difícil e voluntarista, a referência é de uma dedicação teórica cujo furor por “fazimentos” fez-se em ação, mesmo na conjuntura social trágica da desigualdade.

Convicto da necessidade da utopia que poderia vir da junção entre a floresta e a escola, Darcy foi à política. Ele acreditava que, nela, quem sabe poderíamos responder ao fato de que, “hoje, o Brasil é nossa tarefa”.